物価の上昇が続く昨今、「なんとかして食費を節約したい」と考える人もいるのではないでしょうか。「食費っていくらぐらいが普通なの?」「収入に対して食費の割合はどのくらい?」「どうすればもっと食費を抑えられる?」と疑問を持つ人もいるかもしれません。

食費は下手に節約すると心身の健康を害してしまうこともあり、注意が必要です。

この記事では、無理なく継続しやすい食費の節約方法をさまざまな角度から紹介します。

- 食費の目安

- 食費を節約する方法

※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

マネーFix 編集部

マネーFix 編集部は、FP有資格者や「ビジネス書」や「学習参考書」などさまざまなジャンルの編集経験者で構成されています。わかりやすく確かな情報を発信し「人生におけるお金の決断」の判断基準となる、信頼できるメディアを目指します。

物価の上昇が続く昨今、「なんとかして食費を節約したい」と考える人もいるのではないでしょうか。「食費っていくらぐらいが普通なの?」「収入に対して食費の割合はどのくらい?」「どうすればもっと食費を抑えられる?」と疑問を持つ人もいるかもしれません。

食費は下手に節約すると心身の健康を害してしまうこともあり、注意が必要です。

この記事では、無理なく継続しやすい食費の節約方法をさまざまな角度から紹介します。

食費の節約方法について知る前に、まず食費はいくらが適正なのか考えてみましょう。食事は心身の健康の基本となるものなので、むやみに削りすぎるのもよくありません。

一般的に、食費は「手取り月収の15%程度」が適正ラインといわれています。具体的には、以下の通りです。

| 手取り月収 | 理想の食費(1ヵ月あたり) |

|---|---|

| 20万円 | 3万円 |

| 25万円 | 3万7500円 |

| 30万円 | 4万5000円 |

| 35万円 | 5万2500円 |

| 40万円 | 6万円 |

また、「家賃+食費の合計が手取り月収の50%以内」という目安もあります。

自身の世帯収入から目安額を計算してみましょう。いくらまでに収めるか目標額(予算)を設定するのがおすすめです。

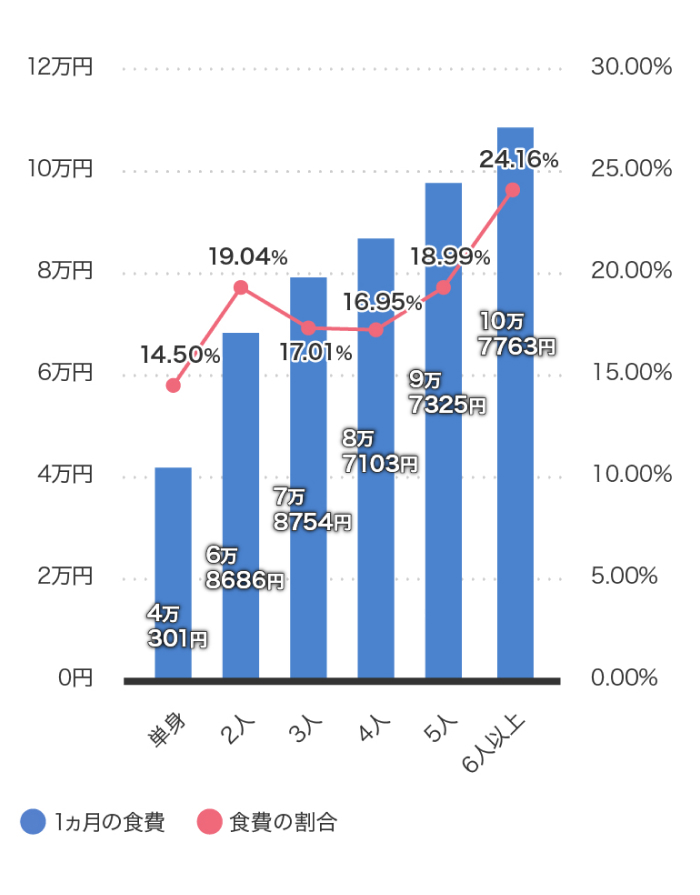

ほかの人は食費にいくらくらい使っているのか、平均値を見てみましょう。

家族の人数が多いと、その分食べる量も増えるため、食費がかさみやすい傾向があります。

また、前述の通り、「食費は手取り月収の15%」という目安はありますが、一人暮らし以外では目安を超えている世帯が多いようです。

家計の支出の中で大きな割合を占める食費。月の平均は、一人暮らし世帯で月額4.3万円。二人以上世帯では月額8.2万円でした。

マネーFixでは、家計に関するデータを公開しています。その他にも世帯ごとの毎月の光熱費、日用品費、通信費などの支出データもまとめています。

食費以外の家計の支出状況については、『みんなのお金に関するデータ「家計」』をご覧ください。

食費を節約したいなら、できる限り自炊をするのがおすすめです。

外食の場合、ファミレスやカフェでの軽い食事でも1,000円程度、お酒を飲むような場では3,000~5,000円程度かかることがあります。スーパーマーケットやコンビニでお弁当やお惣菜をテイクアウトするにしても、1食あたり500~800円程度かかることが一般的です。

一方、自炊であれば工夫次第で1食あたりの費用を安く抑えることが可能です。外食と比べて1食あたり数百円の違いでも、1ヵ月間の合計額では数千~数万円の差になるかもしれません。

食費は自炊をどれだけするか、どれだけ工夫するかで大きく変わってくると心得ましょう。

食費を節約するための3つのステップは、以下の通りです。

まずは、現在食費にいくら使っているのか把握するところから始めましょう。

食費を把握する方法として最適なのは、家計簿をつけることです。

家計簿をつける際は、専用のノートやスマホアプリを活用するのもおすすめです。レシートを撮影するだけで自動的に記録してくれるアプリもあります。

いきなり1円単位で細かく記録しようとすると挫折しやすいので、「おおよその金額を把握できれば大丈夫」と割り切るのが継続のコツです。家計簿をつけなくても、レシートを捨てずにとっておいて確認する、キャッシュレス決済の明細を確認する、といった習慣をつけるだけで充分効果があります。

毎月いくら食費に使っているのかわかってきたら、次は1ヵ月ごとの予算を設定してみましょう。先述した目安や平均値を参考にするのもおすすめです。

「なんとなく」で始めるよりも、「先月3万5000円だったから、今月は3万2000円以内に抑えてみよう」などと具体的に予算目標を立てている人の方が、節約の成功率は高い傾向があります。できるだけ具体的に、達成可能なレベルの目標を立てるのがポイントです。

難易度が高すぎる目標を立てると、モチベーションが下がってしまうことがあります。毎月少しずつ成功体験を積みながらステップアップするようにしましょう。

もちろん予算を設定するだけではなく、守るための工夫も怠らないようにしましょう。

一般的には、以下のような工夫が有効とされています。

現金派の人は、1週間の食費の予算分だけを入れる財布や封筒などを作って、そこからお金を出すようにしましょう。すると、家計簿を見なくても残金が把握しやすく、予算を守りやすくなります。

月1回でもいいので、家計簿などの記録や過去の買い物を振り返って、反省する時間を取るのもおすすめです。節約できそうなポイントや浪費しがちなポイントなどを考えて、次に活かしましょう。

続いて、具体的な節約術について見ていきましょう。ここでは買い物をする際に意識したい、食費節約のためのアイデアを6つ紹介します。

無駄遣いを防ぐため、自分なりの「買い物ルール」を決めて守るようにしましょう。

例えば、以下のようなルールが有効です。

買い物ルールの設定には、前述の予算設定やその成否を振り返った際の反省も活かすとよいでしょう。週2回の買い物で、ルールに則って予定外の安売り商品やお菓子(100円~300円程度)を買わずにやり過ごしたとすれば、1ヵ月あたり1,000~3,000円の節約になります。

少々手間がかかりますが、狙っている食品ごとにお店を使い分けるのも節約につながります。良いお肉が安く買える精肉店、野菜が新鮮で安いスーパーマーケットなど、店ごとに得意な食材があるはずです。

特売日など日によって変わることもあります。それらを把握して、目的ごとに店を使い分けてみましょう。

また、業務用のスーパーなどもともと割安の商品が多く売っているスーパーで購入するのもおすすめです。1商品あたり5?50円程度安いだけでも、10商品あれば50~500円の差になり、それが週2回だと1ヵ月あたり500~5,000円の差になります。

基本的に、少量だけを買うと割高になります。節約したいなら、いくつかセットになっているものや大容量のものを選ぶようにしましょう。

お店によっては、広告の品などで「3個買ったら50円引き」といった売り方をしている場合もあります。1商品あたり50円の割引が3種類あり、それが週2回あるとすると月1,200円ほどの節約になる計算です。

ただし、「安いから」と大量にまとめ買いした結果、使い切るまでに賞味期限が切れたり腐ったりするようでは本末転倒です。在庫の管理にも気を配りながら、確実に消費できる量を買うようにしましょう。

野菜、果物、海産物などを買うときは、旬を意識するのもおすすめです。いまは旬に関係なくあらゆる食材が季節を問わず並んでいますが、旬のものは量がたくさん取れるので安くなりやすく、栄養価も高いという特徴があります。

例えば、冬に旬を迎える野菜としては大根や白菜、長ネギなどがあります。旬の食材は、冬なら鍋など季節の料理にも合わせやすいです。冬の野菜は、夏に買うと1.5倍くらい値段が高くなることもあります。

旬かどうかで1商品あたり80円違うとして、それが5種類×週2回買い物をすると考えると、月3,600円ほど差が出る計算です。野菜の価格は日によっても、店によっても異なるため、相場を把握し、安いタイミングを狙って購入するとよいでしょう。

定番の食材は、大量生産されているため価格が安くなりやすいです。節約の味方になる定番野菜としては、例えばもやしや豆苗などが挙げられます。その他、キノコ類、豆腐、鶏ムネ肉などもおすすめです。

定番食材は初めて買う食材よりも調理に失敗しにくく、アレンジレシピなども数多く公開されているため、しばらく続いても飽きにくいというメリットもあります。

本来なら牛肉を使うところを、豚肉や鶏肉などで代用することで、1人につき1食あたり100~200円ほど安く作れることもあります。週3回、晩ご飯を代用節約レシピで作れば、月1,500~2,500円程度の節約も可能です。

購入する店や物だけでなく、支払方法の選び方も重要です。単に現金で支払うよりも、お店のポイントカード、還元率の高いキャッシュレス決済などを活用して少しでもお得になるよう心がけましょう。

例えば月5万円分を食費として使っている人が、全額を1%還元のクレジットカードを使って支払ったとすると、月500円分のポイントが貯まることになります。

店によっては、特定のクレジットカードを持っている人向けに「ポイント還元率UPデー」などを設定している場合もあります。

続いて、調理を工夫することで食費を節約する方法を4つ紹介します。

「冷蔵庫にすでにある食材を使って調理する」ことを心がけましょう。

作るものをレシピから検索して考えると、足りない食材が出てきて買い出しすることになりがちです。節約したいなら、できる限り冷蔵庫にある食材で完結するように料理を考えるとよいでしょう。「○曜日は冷蔵庫の食材を一掃する料理を作る」などとルールを決めて、食材を無駄にしないようにするのもおすすめです。

1回あたり200円の食材を2種類、週2回買い足さずに済んだとすると、月3,600円ほど浮く計算です。

ボリュームが出せる食材を使うのも節約のポイントです。安い金額でも、満腹になれる食事は作れます。

お肉など高い食材の代わりに入れると効果的です。上手にかさましできれば、味もそれほど劣らないでしょう。

週3回、1食あたり100~200円ほど安く作れたとすると、月に1,500~2,500円程度の節約も可能です。

節約には「作り置き」も有効です。まとめ買いした食材を一気に消費できるうえ、冷凍庫に作り置きがあることで忙しい日でも外食や惣菜に頼らずに済むでしょう。調理の時短や簡略化、水道光熱費の節約にもつながります。

作り置きによって外食や惣菜をやめることができれば、1食あたり500円程度浮く可能性もあります。それが週2日あれば月4,500円ほど節約できる計算です。

まとめ買いや作り置きをした食材は、悪くならないうちに食べ切るのが鉄則です。量が多くて食べ切れそうにない場合は、冷凍保存するようにしましょう。

冷凍保存しておくことで、手軽に食事を用意できるようになるため、割高な外食やお惣菜に頼らずに済むでしょう。食材そのままでも、調理を終えた状態でも、下味のつけた調理途中の状態でも冷凍は可能です。料理に充てられる時間の配分を考慮して使い分けると便利です。

1週間3000円で献立を考えられる節約レシピについては、こちらの記事を参考にしてください。

参考:1週間3000円献立レシピ(二人分)で節約生活!食費が浮く買い物リスト|月刊副業

食費を抑えるには自炊が有効なものの、中には「自炊が苦手で負担に感じる」「たまには外食にも行きたい」という人もいるでしょう。無理して毎日自炊するよりも、「月に一度は外食OK」などと許容範囲を設けておいた方が、自炊も長続きしやすいです。

外食の際も、工夫すれば費用を抑えて楽しむことができます。ここでは、外食での節約術を4つ紹介します。

あらかじめ外食に使える予算を設定しておくことがおすすめです。家計全体のバランスを見て、いくらまでなら外食に使っても問題ないか、じっくり考えてみましょう。

予算を決めておかないと、外食したときに罪悪感を覚えて楽しめなくなる可能性があります。

会計時に割引クーポンを利用するのも有効です。クーポンは以下のようなところで入手できます。

近年は、店内に「LINEで友だちになった人は5%オフ」などのポップが掲示されているケースも多いので、外食の際はチェックしてみましょう。タイミングや予約人数によっては、大幅な値引きが期待できるかもしれません。

外食に行くなら、ディナーではなくランチやカフェの時間帯を狙うのもおすすめです。

大抵の飲食店では、ディナーの時間帯はランチに比べて高めの料金設定になっていることが多いです。何万円もするディナーコースを提供している高級店でも、ランチなら比較的手が届きやすい価格になっていることもあります。

金券ショップなどで売っている「グルメカード(お食事券)」を利用するのも1つの方法です。

金券ショップでは、1枚500円のカードを475円など割引された価格で購入できます。どこで購入するかにもよりますが、5%割引程度になることが多いです。ただし、グルメカードが使えないお店もあるので注意しましょう。

グルメカードのほか、飲食関連企業の株主優待券を利用する方法もあります。株主優待券は実際に投資してその会社の株主になれば入手できますが、金券ショップで購入することもできます。

食費の節約方法にはさまざまなものがあります。まずは手取り月収の15%を目安に、毎月の予算を決めてみるのがおすすめです。

次に、自炊を基本に、食材の買い方や調理方法を工夫してみましょう。もやしや豆腐など安くてボリュームを出せる食材を使うほか、まとめ買いや作り置きなども有効です。

食費を節約するには、日々の細かな努力の積み重ねが重要になります。無理のない範囲でチャレンジしてみましょう。

マネーFixでは、家計に関するデータを公開しています。世帯ごとの毎月の食費、光熱費、日用品費、通信費などの支出データをまとめています。

政府の調査データやマネーFix独自の世帯別の家計支出データを公開しているので、『みんなのお金に関するデータ「家計」』を家計の見直しの参考にしてください。

キーワードで記事を検索