文部科学省は、教職員として就職した人に対して貸与型奨学金の返済の免除・軽減を実施する方針を発表しました。

教職員の奨学金の返済免除制度は、以前にはありましたが1998年に廃止されています。

教職員の奨学金の減免を実施する背景には、どのような理由や課題があるのでしょうか。

この記事では、奨学金の返済減免制度について解説します。

教職員は奨学金の返済を免除へ。奨学金の返済減免制度について解説

【記事執筆】FP川辺 拓也

3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。

教職員の奨学金免除

奨学金免除の対象になるのは、教職大学院を修了した教員です。

それ以外の大学院を修了した教員については、免除となる条件が追加される可能性があります。

学部生については免除の対象に含まれない見通しです。

文部科学省によると、教職員の人材不足は深刻で、公立校教員の採用倍率は3.4倍と過去最低の水準となっています。

出典:文部科学省「中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会」

奨学金を減免して、教員の人材確保を進めたい狙いがありますが、同時に教員の質を向上させたいという狙いもあります。

今回、教職大学院を修了した教職員のみを免除の対象とした背景には、教員の質の向上を優先したことがあります。

奨学金の返済を免除する制度は、2025年春の新卒採用教員から適用する方針です。

では、現行の奨学金の減免要件を確認しましょう。

現行の奨学金の減免要件

ここからは、教職員でなくても、奨学金が減免できる要件について解説します。

奨学金の軽減要件

奨学金の返済額が軽減できる制度は「減額返還制度」と「返還期限猶予」の2種類があります。

- 減額返還制度:毎月の返済額を少なくできる

- 返還期限猶予:返済を一時的に先延ばしできる

それぞれの制度を利用する場合、一定の収入要件を満たす必要があります。

減額返還制度

- 給与所得者:年間収入325万円以下

- 給与所得者以外:年間所得225万円以下

返還期限猶予

- 給与所得者:年間収入300万円以下

- 給与所得者以外:年間所得200万円以下

ただし、いずれの制度も返済総額が減るわけではありません。

奨学金の免除要件

奨学金の返済が免除される要件は、次の通りです。

- 死亡

- 精神もしくは身体の障害

「精神もしくは身体の障害」による免除の適用を受けるには、「症状が固定している」「労働能力が喪失している」状態である必要があります。

免除の申請には、主治医の診断書と相談が必要です。

大学院の授業料後払い制度

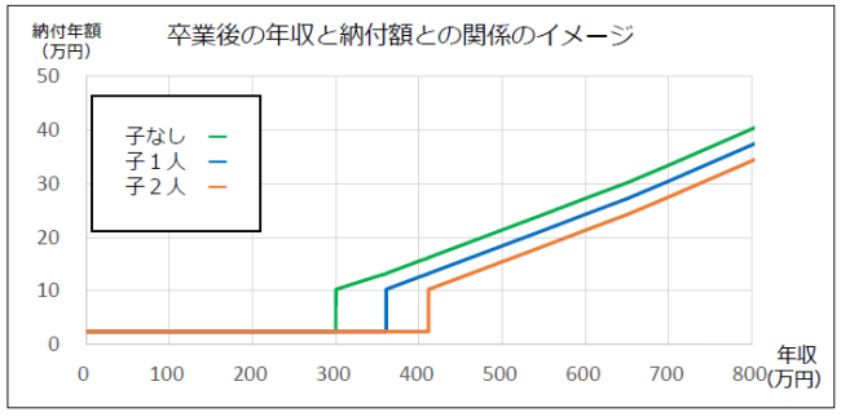

2024年度から、これまでの減免制度に加えて「大学院の授業料後払い制度」が新設されました。

在学中は授業料を納付せず、卒業後の所得等に応じて納付する制度です。

在学中の授業料を日本学生支援機構が立て替えて、卒業後に利用者が機構へ支払います。

返済額は、利用者の所得に応じて決まります。

出典:文部科学省「奨学金事業の充実」

例えば、子どもが2人いる場合は、年収400万円程度までは返済は行われません。

本人の年収が300万円程度以下であることが利用条件です。

また、授業料後払い制度は無利子で利用できます。

大学院の授業料後払い制度は、2024年秋から始まります。

まとめ

文部科学省は、教職員として就職した人に対して貸与型奨学金の返済を免除・軽減する方針を発表しました。背景には、教員の人材確保をすすめたい考えがあります。

奨学金については、教職員だけでなく、子育て世帯に対する負担軽減策も検討されています。関連記事では、奨学金の返済について詳しく解説しているので参考にしてください。