電気代は、家計に大きく影響します。「最近、電気代が高いな」「どうしたらもっと安くなるだろう?」といった悩みを抱えていませんか?

やり方次第では、生活の質を落とすことなく電気代を抑えることは十分可能です。

この記事では、電気代の節約方法について解説します。

- 電気代を安くする方法

- 節電につながる家電の使い方

※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

【監修】株式会社RKコンサルティング河合 克浩

一般企業、外資系金融機関を経て、現在はファイナンシャルプランナー(FP)として年間150件超のお金の相談に対応。難しく感じる経済やお金の話をわかりやすく説明することに定評がある。夢を実現するため相談者に寄り添い、人生が豊かになるサポートを心がけている。

電気代は、家計に大きく影響します。「最近、電気代が高いな」「どうしたらもっと安くなるだろう?」といった悩みを抱えていませんか?

やり方次第では、生活の質を落とすことなく電気代を抑えることは十分可能です。

この記事では、電気代の節約方法について解説します。

電気代の節約をする際に、まず確認したいのが現在の契約内容(料金プラン)です。

電力会社の料金プランにはさまざまな種類があります。自分や家族のライフスタイルにぴったり合うものを選ぶことで、電気の使い方はいままでと同じでも、節約できる可能性があります。逆に、合わないプランで契約していると、余計な料金を支払ってしまう可能性があります。

具体的には、以下の点を見直してみましょう。

アンペアとは「電流の大きさ」のことです。契約しているアンペア数が大きいほど、一度にたくさんの電気を使うことができますが、電気の基本料金が高くなります。

あまり電気を使わない家庭なら、契約アンペアを下げることで節約につながります。ただし、あまり下げすぎると、複数の家電を同時に使用したときなどにブレーカーが落ちやすくなるため注意してください。

現在の契約アンペアは、自宅の分電盤や検針票などで確認できます。また、電力会社によっては公式サイト上に何アンペアでの契約が適正かチェックできるコンテンツを用意している場合もあるので、試してみましょう。

電力会社によっても異なりますが、「電気をあまり使わない人向け」「夜によく電気を使う人向け」「電気とガスとセットで契約している人向け」など、特定の条件を満たす場合に安くなるプランを用意している場合があります。

いま契約している電力会社で、もっと自分に合った料金プランがないか確認してみましょう。

なお、東京電力のWebサイトには、現在のプランや使用状況を入力するとプラン見直しでいくら節約できるか試算できるツールがあります。ほかの電力会社でも同様のツールが用意されていることがあるので、シミュレーションしてみましょう。

電力会社を変更するのも1つの方法です。電力自由化以降、いくつもの電力会社の中から契約する会社を自由に選択できるようになりました。

電力会社ごとに、用意しているプランも料金も対応エリアも異なります。電力会社を変えることで、いまよりもっと安く済ませられるプランが見つかるかもしれません。

まずは、自分の住んでいるエリアに電気を供給している会社がどこなのか、確認してみましょう。

ただし、電力会社を変更する場合、解約金や違約金が発生する場合もあるので、現在使用している電力会社に確認するようにしましょう。

エアコン、冷蔵庫、洗濯機など、家電の使い方次第で電気代を削減できる可能性があります。

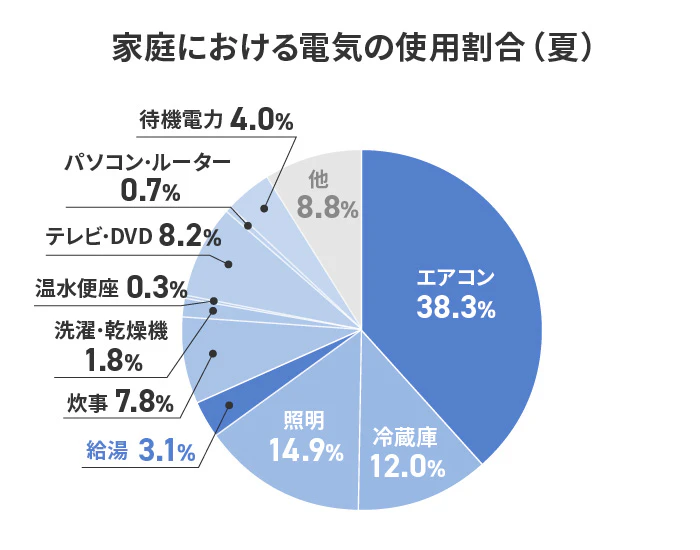

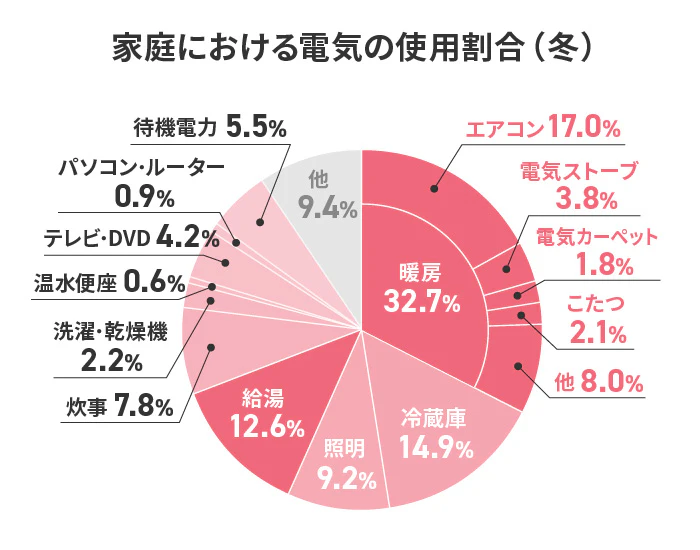

節約効果を得るためには、電気の使用割合が特に高いものから順に対策することをおすすめします。以下は、経済産業省の調査データをもとに作成した、一般家庭の電気の使用割合を示したグラフです。

電気の使用割合は、季節によって大きく変わります。1年の中でも気候が厳しい夏と冬は、空調が必要なため電気の使用量が増えやすいです。

夏はエアコンが約4割、冬はエアコンのほか電気ストーブなどの暖房器具すべてで約3割を占めています。また、冬は夏に比べて給湯の割合が4倍になっています。

家庭の中で特に消費電力が大きいのがエアコンです。エアコンについては、以下のような節電方法があります。

エアコンは、夏よりも冬の方が電気代は高くなる傾向があります。30度の外気を27度まで冷やす場合と、0度の外気を25度まで暖める場合を比べると、より温度差の大きい後者の方が電気を使うためです。冬は特にエアコンの使い方を工夫して節約を心がけるとよいでしょう。

冷蔵庫は毎日24時間稼働しているため、消費割合が高くなりやすいです。主な節電方法として、以下のアイデアが挙げられます。

家中の照明器具すべてを合わせると、相当な数になるという人もいるのではないでしょうか。続いて、照明器具の節電方法を紹介します。

テレビやパソコンの節電方法は、以下の通りです。

続いて、炊飯器の節電方法です。成長期の子どもがいるなど、ごはんを炊く量や回数が多い人ほど気を付けたいポイントです。

洗濯機・衣類乾燥機は、以下のような方法で節電できます。

古い家電を使っている場合、新しい家電に買い換えることで節電につながる可能性があります。新しい家電ほど高い省エネ性能を備えていることが多いからです。

買い換えた場合に電気代にどの程度差が出るのか、詳しく知りたいときは環境省「しんきゅうさん」が便利です。画面に出てくる質問に答えていけば、節電量や節約額をシミュレーションできます。

日々の生活習慣を見直すことでも、節電が可能です。例えば、以下のようなことを心がけてみましょう。

使っていない家電は、なるべくこまめに電源を切りましょう。また、できれば単に電源を切るだけでなく電源プラグを抜くことをおすすめします。家電は使っていない間にも「待機電力」が発生するからです。プラグを抜いておけば、待機電力を消耗せずに済みます。

電源プラグを抜いたのと同じ状態を手軽に作れる「節電タップ」なども販売されています。

長時間使わない家電はもちろん、一時的に使わない家電もこまめにスイッチを切る癖をつけるとよいでしょう。ただし、エアコンなど電源のオン・オフに大きな電力を使うものは、少しの間ならつけっぱなしや「スリープ」機能を使った方が得になることもあるため、状況に応じて判断してください。

家族で生活時間をできるだけ合わせることも、節約につながります。家族4人がそれぞれ個室でエアコンを使うより、リビングに4人集まって1ヵ所だけのエアコンで済ませた方が消費電力は少なくて済むでしょう。

また、なるべく連続して入浴するようにすると追い炊きの回数を減らせるため、給湯にかかる電気代を抑えることができます。炊飯器の「まとめ炊き」や、洗濯機の「まとめ洗い」も節電に有効です。

いまどれくらい電力を使っているのか、こまめに確認するのもおすすめです。行動した結果がすぐに数字に表れれば、節電の意識や意欲がより高まるでしょう。家族で情報を共有して、節電するためにどんな努力ができるか話し合ってみてもよいかもしれません。

消費電力は、以下のような方法で確認できます。

スマホや自宅に備え付けの装置で、常にリアルタイムに把握できるものもあります。

ちなみに、国の計画では2024年度末までに各家庭へのスマートメーター導入が予定されています。

電気代以外の固定費を節約するためのアイデアをより詳しく知りたい方は、『家計の見直し方法や節約アイデア』をご覧ください。具体的な節約方法を紹介しています。

電気代を節約したいと思ったら、以下のような行動が有効です。

一見面倒に感じるかもしれませんが、ささいな行動の積み重ねが節電につながります。簡単そうに見える対策でも、意外と効果は大きいです。まずは自分がどんなプランで契約しているのか確認したり、無理のない範囲で電源をオフにしたりするところから始めてみてください。

もし電気のプランを見直すなら、複数社の電気プランを比較して提案がもらえる「電気チョイス」を使うのがおすすめです。

エアコンと扇風機の電気代の違いについてはこちらの記事で詳しく解説されています。あわせてご確認ください。

参考:エアコンと扇風機の電気代はいくら違う?節電コツや役立つアイテムも紹介|Jackery Japan

「エコキュートで電気代の節約するメリット・デメリット」はこちらの記事で詳しく解説されています。あわせてご確認ください。

参考:電気代の節約ならエコキュート!設置価格相場や寿命、メリット・デメリットを解説 - SOLACHIE(ソラチエ)|太陽光投資をベースにした投資情報サイト」

キーワードで記事を検索