ふるさと納税をやってみたいと思うものの、仕組みがよくわからないという人もいるでしょう。「ふるさと納税は何がお得なの?」「ふるさと納税を行ったあとの手続きは?」など疑問を持っていませんか。

ふるさと納税とは、自分の好きな自治体に寄附をすることで、返礼品を受け取ることができ、所得税や住民税からの控除が受けられる仕組みです。

この記事では、ふるさと納税の仕組みについて、図解を使ってわかりやすく解説します。

- ふるさと納税の仕組み

- ふるさと納税を行う手順

- ふるさと納税を行う際の注意点

※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

【監修】株式会社RKコンサルティング河合 克浩

一般企業、外資系金融機関を経て、現在はファイナンシャルプランナー(FP)として年間150件超のお金の相談に対応。難しく感じる経済やお金の話をわかりやすく説明することに定評がある。夢を実現するため相談者に寄り添い、人生が豊かになるサポートを心がけている。

ふるさと納税をやってみたいと思うものの、仕組みがよくわからないという人もいるでしょう。「ふるさと納税は何がお得なの?」「ふるさと納税を行ったあとの手続きは?」など疑問を持っていませんか。

ふるさと納税とは、自分の好きな自治体に寄附をすることで、返礼品を受け取ることができ、所得税や住民税からの控除が受けられる仕組みです。

この記事では、ふるさと納税の仕組みについて、図解を使ってわかりやすく解説します。

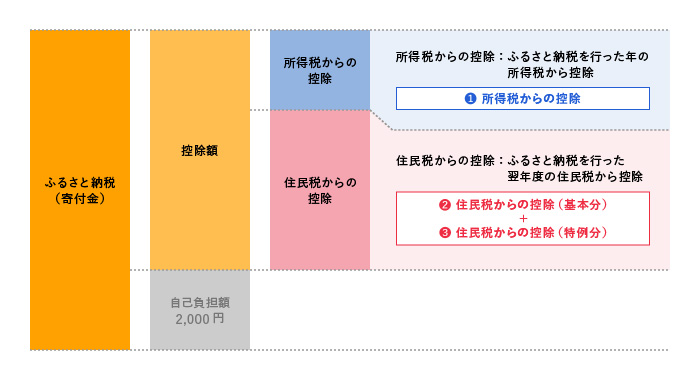

ふるさと納税とは、自分の好きな自治体に寄附を行い、その寄附金額のうち自己負担分の2,000円を超える額について所得税および住民税から控除を受けられる制度です。

上図の通り、所得税や住民税から控除されます。

例えば、給与所得控除と基礎控除および社会保険料控除を差し引いた所得金額が400万円の人が、ある自治体に2万円の寄附をし、返礼品を受け取ったとしましょう。確定申告を行うことで、住民税と所得税を合わせて1万8000円控除されます。

ふるさと納税を利用するメリットは、以下の通りです。

ふるさと納税を利用して寄附をすることで、自治体からお礼として返礼品を受け取れます。返礼品の内容は自治体によって異なりますが、米や果物、肉など食材や、お酒、ジュースなどの飲みものや工芸品などさまざまです。

また品物ではなく、自治体にある施設を体験できるクーポンや、食事券などをもらえることもあります。

返礼品の額は、寄附金額に対して3割以内と定められています。目安として、1万円の寄附をした場合に受け取れる返礼品の額は3,000円相当になると理解しておきましょう。

2023年9月には、寄附金を募る経費も合わせて寄附金額の5割以下にするような基準が設けられたので、寄附金額に占める返礼品の額の割合が減ることも予想されます。

ふるさと納税を行うと、寄附金額の合計から2,000円を超えた金額に対して、所得税や住民税からの控除を受けられます。本来なら住んでいる自治体に納めるお金を、特定の自治体に納めることで返礼品を受け取れる仕組みです。

ただし、寄附できる金額は寄附する人の年収や家族構成などによって上限が設けられており、上限を超えた部分は自己負担になってしまう点には注意が必要です。

住民税額はその年の所得金額を基に翌年の6月に決定するため、寄附できる金額の上限を正確に知ることは難しいです。自己負担を2,000円に抑えるためにも、およその上限金額を把握しておき、上限を超えない程度に収める工夫をしましょう。

なお、ふるさと納税は、寄附をすることで翌年の住民税を先払いする仕組みです。そのため、住民税を払う必要がない人にとっては、メリットはありません。

ふるさと納税では、自分が応援したい地域に寄附ができます。全国の自治体から選ぶことができるため、例えば昔住んでいた思い入れのある自治体に寄附をするようなことも可能です。

寄附の使い道は返礼品だけではありません。自治体によっては子育て支援や環境保護などのプロジェクトを寄付先に指定しているところもあります。返礼品よりもプロジェクトの方に興味があれば、そちらに寄附をしてもよいでしょう。

自分が納得できる使い道が用意されている点も、ふるさと納税の魅力です。ただし、自分が住んでいる自治体に寄附をする場合は、返礼品を受け取れない点に注意が必要です。

実際にふるさと納税を行いたいと思ってはいるけれど、どのように始めたらいいのかわからないという人もいるのではないでしょうか。

ふるさと納税を行う手順は、以下の通りです。

ふるさと納税で寄附できる額の上限は、年収および家族構成によって決まっています。もし、決められた限度額を超えて寄附をしてしまったら、超えた部分については自己負担になるので注意してください。

控除上限額の目安は、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」に掲載されているので、参考にしてください。

一般的にふるさと納税の控除額は、住民税の所得割額の20%が目安といわれています。なぜなら、住民税は所得金額に関係なく課税される均等割と、所得金額に応じて課税される所得割額(税率は一律10%)に分けられており、住民税からの控除分については所得割額の20%までとされているからです。

上記金額はあくまでも目安です。正確に計算したい場合は、以下の計算式を使ってください。

(住民税所得割額×20%)/(100%-住民税の税率(10%)-(所得税率))

例えば所得割額が20万円の場合、所得税率は10%です。上の計算式に当てはめると、以下の通りです。

(20万円×20%)/(100%-10%-10%)=5万円

実際はこれに自己負担額の2,000円が加わり、上限額は5万2000円になります。

「さとふる」や「ふるなび」など、ふるさと納税を取り扱っているサイトから、応援したい自治体を選んで寄附を行いましょう。

その際、自治体のホームページでも確認するようにしてください。自治体のホームページには提携しているサイトが記載されています。最近はふるさと納税サービスに見せかけた詐欺サイトもあるので、本当に提携しているサイトなのか確認しておくことも大切です。

ふるさと納税の合計額は、1月1日~12月31日に寄附した額です。入金が12月31日までに行えていないと、翌年の税控除の対象になってしまいます。特に振込票を使って寄附する場合、金融機関によっては入金が反映されるまでに時間がかかる可能性があるため注意が必要です。

ふるさと納税を行うと、寄附した自治体から「寄附金受領証明書」が届きます。届くタイミングは自治体によって異なりますが、確定申告の際に必要な書類なので、大切に保管しておきましょう。紛失してしまった場合は、寄付先の自治体に連絡すれば再発行してもらえます。

税控除の手続きには、確定申告とワンストップ特例制度の2つがあります。

税控除の手続きを確定申告で行う場合は、翌年2月16日~3月15日に、住所地を管轄する税務署に対して、確定申告書と寄附金受領証明書を提出します。

確定申告を行うことで所得控除(寄附金控除)の対象となり、減額された所得金額に応じて再計算した所得税額との差額を還付してもらえます。

例えば、1年間の合計寄附金額が5万円で所得税率が10%の場合、確定申告を行うことにより5,000円の還付が受けられます。それ以外の4万5000円は翌年の住民税額から差し引かれます。

確定申告の対象となるのは、以下に当てはまる人です。

ワンストップ特例制度とは、一定の条件を満たす場合に確定申告が不要になる制度です。

ワンストップ特例制度で申請するには、寄附をした翌年1月10日までに「特例申請書」と「申請者のマイナンバーカードなど本人を確認できる書類」を、寄附をした自治体に送る必要があります。

寄附金額が5万円だった場合、所得税からの還付はなく、5万円全額が翌年の住民税額から差し引かれます。

ワンストップ特例制度を利用できる人は、以下の条件を満たす必要があります。

ワンストップ特例制度で申請したあとに確定申告を行った場合、ワンストップ特例制度は無効になり、確定申告が優先されます。

住宅ローン控除や医療費控除とふるさと納税を併用することは可能です。しかし、ふるさと納税の申請を確定申告で行う場合、控除額に影響が出る可能性があります。

ふるさと納税と住宅ローン控除の併用は可能ですが、ふるさと納税を確定申告で行うことにより、住宅ローン控除が全額適用されない可能性がある点に注意しておきましょう。なぜなら、所得税額を確定させる際に、ふるさと納税の控除額が先に計算されてしまうからです。

住宅ローン控除で所得税から差し引かれなかった部分については住民税から差し引かれることになっていますが、全額差し引けない可能性もあります。

例えば、その年の住宅ローン控除額が33万円で、ふるさと納税による所得控除を適用した最終的な所得税額が23万円だったとします。その際には引き切れなかった10万円について住民税から控除ができますが、住民税から差し引かれる金額には上限があり、9万7500円です。そのため、全額は控除できません。

ふるさと納税と住宅ローン控除を併用し、確定申告を行う際には、住民税から差し引かれる住宅ローン控除の額に影響しない範囲に寄付額を抑えるようにしましょう。

医療費控除とふるさと納税の併用も可能です。医療費控除は確定申告で行う必要があるため、ワンストップ特例制度は利用できません。

医療費控除を申告することにより、課税所得金額が減ってしまうため、その分ふるさと納税の控除額が減ってしまいます。

医療費控除額が15万円だった場合15万円課税所得金額が減ることになります。ふるさと納税の上限額が減り、場合によっては自己負担額が増えてしまう可能性があります。

ふるさと納税と医療費控除については、『ふるさと納税と医療費控除を併用するときの注意点は?』で詳しく解説しています。

iDeCoとふるさと納税の併用も可能ですが、iDeCoの掛金は全額所得控除の対象です。そのため、最終的な課税所得金額が減り、ふるさと納税の上限額が減ることになります。

影響額は年収やiDeCoの掛金にもよりますが、毎月1万円の掛金だと年間12万円、課税所得金額が減少します。住民税の所得割は課税所得金額の10%なので、約1万円程度ふるさと納税の上限額が減ると考えておきましょう。

iDeCoとふるさと納税を併用するにあたっては、医療費控除と同様に、最終的な所得控除額がいくらになるのかを計算し、そのうえで寄附金額を決めるようにしましょう。

ふるさと納税とは、自分の応援したい自治体に寄附をすることで、所得税や住民税から寄附金額が控除される仕組みです。ただし、寄附金額のうち2,000円は自己負担になる点、年収や家族構成によってふるさと納税で寄附できる上限額が決まっている点に注意しておきましょう。

ふるさと納税で寄附をした金額は寄附金控除の対象となり、原則として確定申告が必要です。しかし要件を満たす場合は、ワンストップ特例制度が利用でき、手続きを簡略化できます。

ふるさと納税のやり方については、『ふるさと納税のやり方を初心者向けにわかりやすく解説』も参考にしてみてください。

キーワードで記事を検索