2024年4月1日より、相続や遺贈によって不動産を取得した相続人に対して、相続登記が義務化されました。

全国に、誰が所有しているか分からない「所有者不明土地」があります。総面積は約410万haにのぼり、その広さは九州の土地面積(368万ha)を上回ります。

相続登記の義務化は、公共事業や災害の復興事業の妨げとなる所有者不明土地の問題を解決する狙いがあります。

この記事では、相続に対する意識調査とともに、相続登記の変更点について解説します。

※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

マネーFix 編集部

マネーFix 編集部は、FP有資格者や「ビジネス書」や「学習参考書」などさまざまなジャンルの編集経験者で構成されています。わかりやすく確かな情報を発信し「人生におけるお金の決断」の判断基準となる、信頼できるメディアを目指します。

2024年4月1日より、相続や遺贈によって不動産を取得した相続人に対して、相続登記が義務化されました。

全国に、誰が所有しているか分からない「所有者不明土地」があります。総面積は約410万haにのぼり、その広さは九州の土地面積(368万ha)を上回ります。

相続登記の義務化は、公共事業や災害の復興事業の妨げとなる所有者不明土地の問題を解決する狙いがあります。

この記事では、相続に対する意識調査とともに、相続登記の変更点について解説します。

相続登記とは、土地や不動産を相続した場合に、所有権を相続人に移す行為を意味します。

これまで、相続登記は義務化されていませんでしたが、2024年4月から義務となりました。

相続登記の申請期限は、以下の通りです。

もし、正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が課せられます。

相続登記の義務化に伴い、通常の相続登記より簡単に申告できる「相続人申告登記」の制度が新設されました。

相続人申告登記をすることで、相続登記を履行したとみなされます。

相続人申告登記で申し出る内容は、以下の2点です。

相続人申告登記は、以下の特徴があります。

では、相続登記が必要なケースと不要なケースについて、それぞれ確認しましょう。

相続登記が必要なケースは「不動産取得を知った」ことが前提となります。

そのため、以下のケースでは、相続登記は必要ありません。

2024年4月1日より前に相続した不動産の相続登記を完了していない場合も、相続登記が必要となります。

そのため、2024年4月1日より前に相続した不動産を持っている場合、2027年3月31日までの相続登記が必要です。

遠隔地の実家を相続して相続登記をしていない場合など、相続登記が済んでいない不動産がある人は注意してください。

では、具体的にどのような手続きをすればいいのでしょう。

以下、一例です。

相続する不動産財産を所有している人は、被相続人とともに、相続登記の手順について確認しておくようにしましょう。

相続登記を自分で申請するのが難しい場合は、司法書士に依頼する代理申請も可能です。

具体的な手続きや申請の流れについては、司法書士等に相談するとよいでしょう。

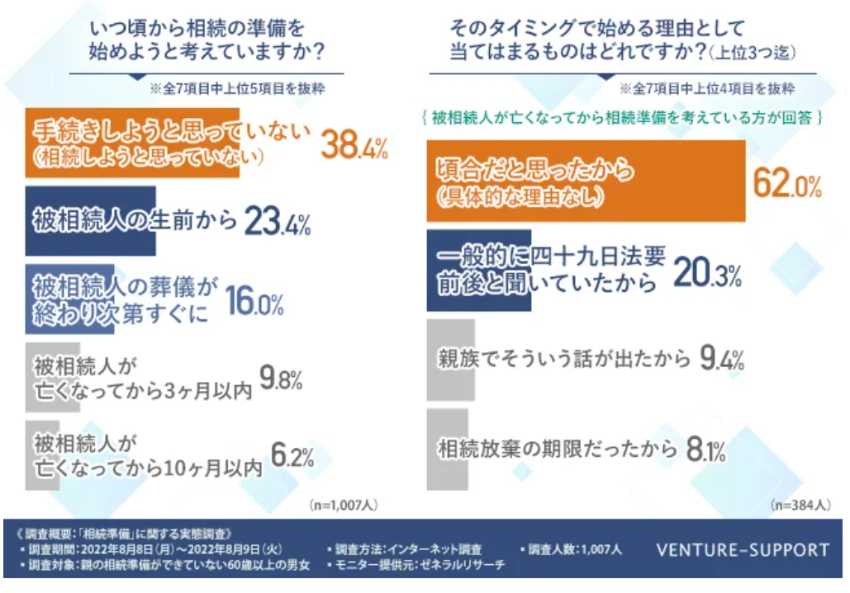

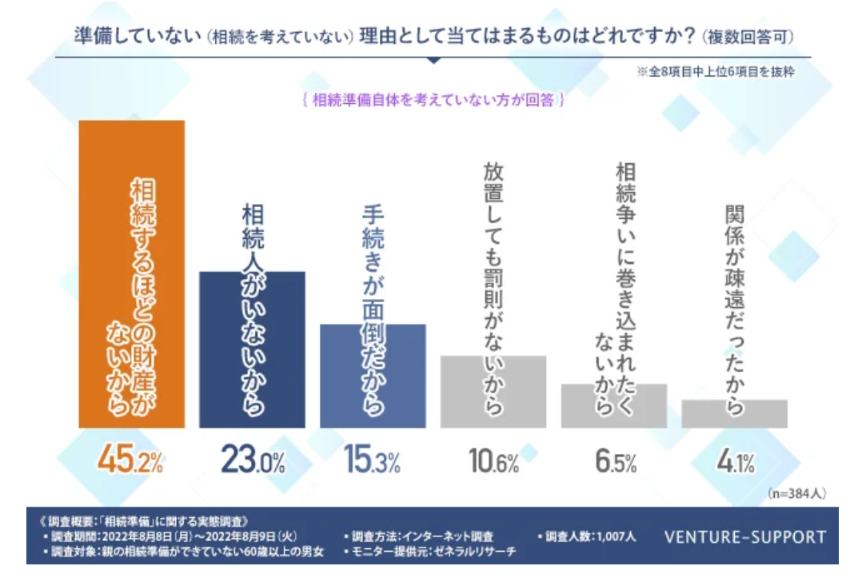

ベンチャーサポート相続税理士法人が、相続準備ができていない60歳以上を対象に「相続準備の実態調査」を実施しました。

出典:ベンチャーサポート相続税理士法人「相続準備の実態調査」

出典:ベンチャーサポート相続税理士法人「相続準備の実態調査」

調査によると、「いつ頃から相続の準備を始めようと考えているか」について、38.4%が「手続きをしようと思っていない(相続しようと思っていない)」と回答しています。

「相続を考えていない理由」は、「相続するほどの財産がないから(45.2%)」が最も多く、そもそも自分には関係ないと思っている人が半数近くいることが分かります。

また、「放置しても罰則がないから」(10.6%)という回答も見られました。

相続登記の新ルールでは、過料の適用対象になるため、注意が必要です。

相続は他人事ではなく、いつ発生するかわかりません。

まずは、相続すべき不動産を所有していないかを確認をしておきましょう。

相続登記について詳しくはこちら。

参考:相続登記の重要性とは|手続きを怠るリスクを申請手順や費用とあわせて解説

キーワードで記事を検索