子どものお小遣いは定額制?都度制?報酬制?

子どものお小遣いの渡し方にはさまざまな方法があります。月や週ごとに同じ額を渡す定額制、必要なときに必要な分だけ渡す都度制、子どもが成し遂げた成果の対価として渡す報酬制。ここでは、この3つの方法のメリット・デメリットについて解説します。

定額制のメリット・デメリット

定額制とは、親が定期的に決まった金額を渡す方法です。

| メリット |

決められた金額の中でやりくりする管理能力が身につく |

| デメリット |

毎月決まった金額をもらえるのが当たり前だと思ってしまう |

定額制は毎月決められた金額の範囲内で子ども自身が使い方を決める必要があります。少し値の張るものを買うには収支の管理や計画性が必要になるため、自然と金銭管理能力を養うことができます。

その反面、何もしなくても毎月一定額が手に入るため、お金はいつももらうのが当然という受け身の姿勢になりやすいのがデメリットと言えます。

都度制のメリット・デメリット

都度制とは、欲しい物があったときに、子どもが親に必要な金額を都度申請する方法です。

| メリット |

提案力や交渉力が身につく |

| デメリット |

お金の管理能力が身につかない |

あらかじめ欲しいものがあるときは親へプレゼンテーションすることをルールにすることで、相手に対する提案力や交渉力が自然と身につきます。説得力のある提案にするには、なぜそれが必要なのか、それを買うことでどんなメリットがあるのか伝える必要があるので、考える力が鍛えられます。

その一方で、子どもの言われるがままにお金を渡していては、子どもが「お願いすればお金をもらえる」と思い違いをしてしまうかもしれません。子どもの要求が妥当でないと判断した場合は、はっきり「NO」と伝えることも大切です。

報酬制のメリット・デメリット

報酬制とは、家事手伝いの量やテストの成績などに応じて決まった金額を渡す方法です。

| メリット |

手伝いの場合…自主的に家事を手伝ってくれる、家事能力が身につく

成績の場合…勉強を頑張る動機付け(インセンティブ)になる |

| デメリット |

お金という対価がないと頑張らなくなる |

報酬制にすることで、お手伝いや勉強に対する子どものモチベーションを上げやすくなるのは間違いありません。それ以外にも「労働の対価」としてお金を渡すことで、稼ぐことの大変さやお金の価値を実感してもらうことができます。

デメリットとして考えられるのは、お金のために手伝う、勉強するという意識が染み付いてしまうことです。本来持つべき自主性が育まれず、自分の意志で動けない子どもになるリスクがあります。

お小遣いの目的に沿った制度を選びましょう

このように今回ご紹介した方法には、三者三様にメリット・デメリットがあります。お小遣い制を導入するときは、目的を明確にしてルールを決めましょう。その際、必ずしも方法を一つに絞る必要はありません。いくつかの方法を組み合わせることでそれぞれの方法のデメリットをカバーできますので、ぜひご家庭にあった方法を検討してみてください。

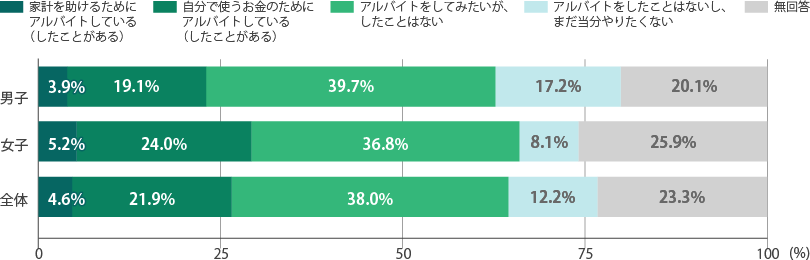

中高生のお小遣い事情はこちらの記事で詳しく解説されています。

10代の「お金力」が育つお小遣いの与え方を知って、子どもにお小遣いを与える際の参考にしてみてください!