お年玉を渡す際、その金額に悩む人もいるのではないでしょうか。「何歳まであげるべき?」「相手によって金額を変える?」など、お年玉のあげ方について疑問がある人もいるでしょう。

子どもの年齢別のお年玉の金額相場をマネーFixが2023年12月に実施した「2024年のお年玉に関するアンケート」のデータをもとに紹介します。

この記事では、調査結果をもとにお年玉の相場金額や、あげ方、お年玉を何に使うかその使い道も紹介します。

- お年玉の年代別の相場

- お年玉のあげ方

- お年玉の使い道

※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

マネーFix 編集部

マネーFix 編集部は、FP有資格者や「ビジネス書」や「学習参考書」などさまざまなジャンルの編集経験者で構成されています。わかりやすく確かな情報を発信し「人生におけるお金の決断」の判断基準となる、信頼できるメディアを目指します。

お年玉を渡す際、その金額に悩む人もいるのではないでしょうか。「何歳まであげるべき?」「相手によって金額を変える?」など、お年玉のあげ方について疑問がある人もいるでしょう。

子どもの年齢別のお年玉の金額相場をマネーFixが2023年12月に実施した「2024年のお年玉に関するアンケート」のデータをもとに紹介します。

この記事では、調査結果をもとにお年玉の相場金額や、あげ方、お年玉を何に使うかその使い道も紹介します。

お年玉の金額について、以下の年代別に分けて調査しました。

子どもへお年玉を渡すとしたらいくらくらいが相場か、参考にしてください。

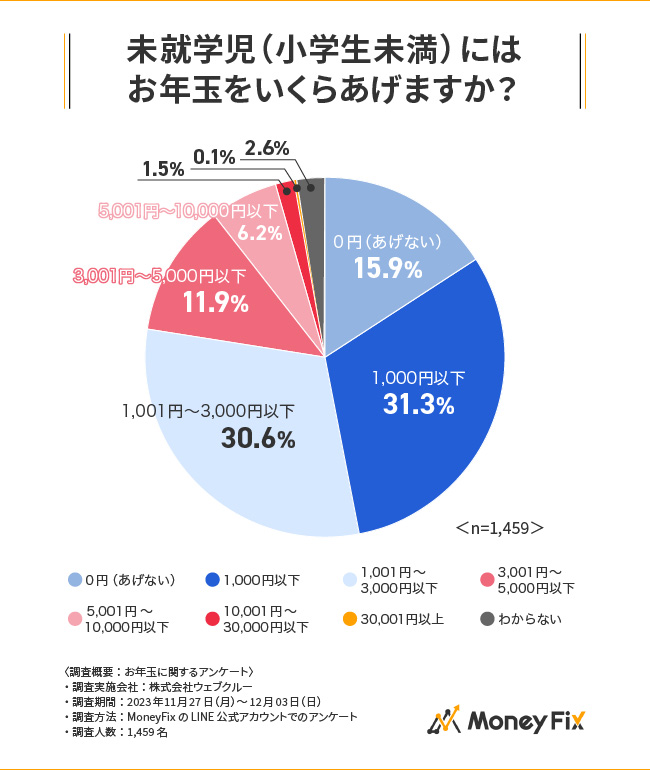

未就学児(小学生未満)にあげるお年玉は、「1,000円以下」(31.3%)、「1,001円~3,000円以下」(30.6%)がほぼ同じ割合で多い結果となりました。「0円(あげない)」(15.9%)という人も一定数います。

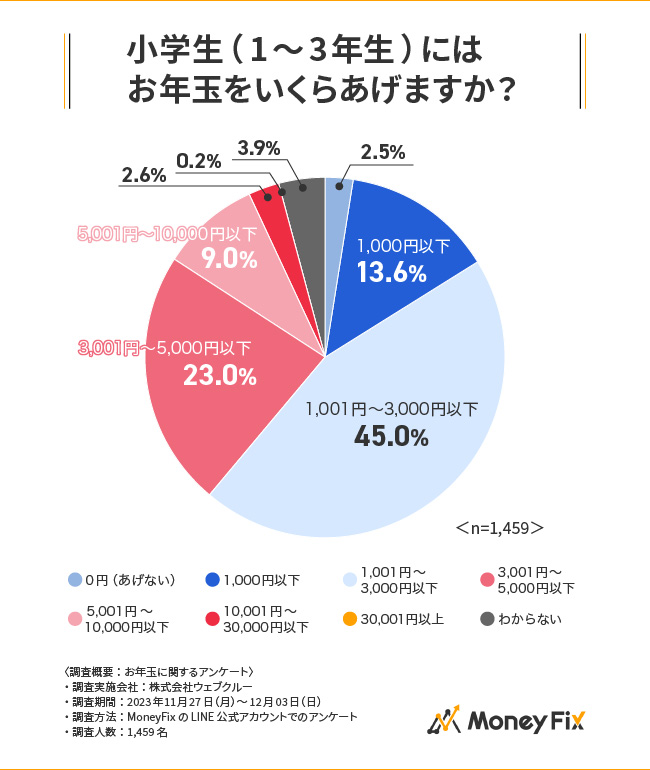

小学生低学年(1~3年生)にあげるお年玉は、「1,001円~3,000円以下」(45.0%)が最も多く、次いで「3,001円~5,000円以下」(23.0%)でした。「0円(あげない)」(2.5%)という人は、未就学児と比べて13.4ポイント減っています。

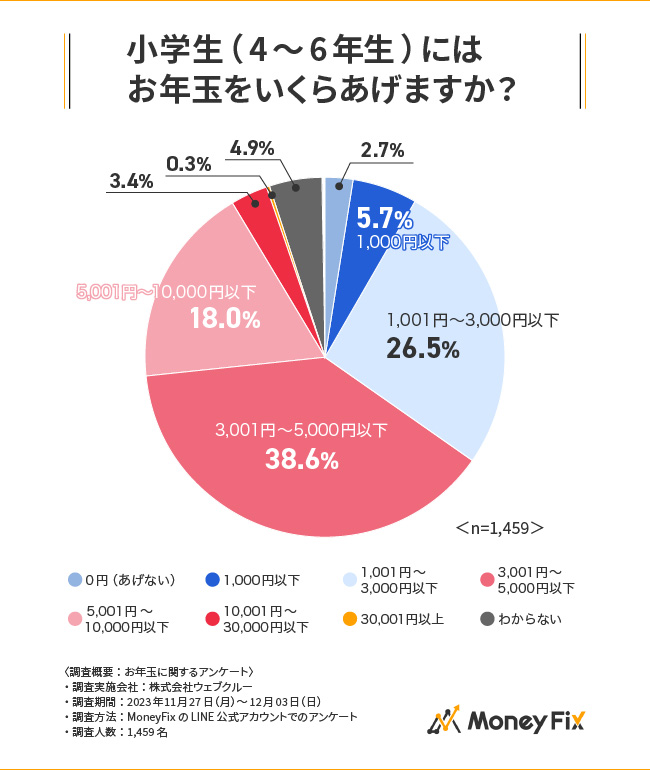

小学校高学年(4~6年生)にあげるお年玉は、「3,001円~5,000円以下」(38.6%)が最も多く、次いで「1,001円~3,000円以下」(26.5%)、「5,001円~10,000円以下」(18.0%)となりました。学年が上がるにつれて、徐々に金額が高額になっていることがわかります。

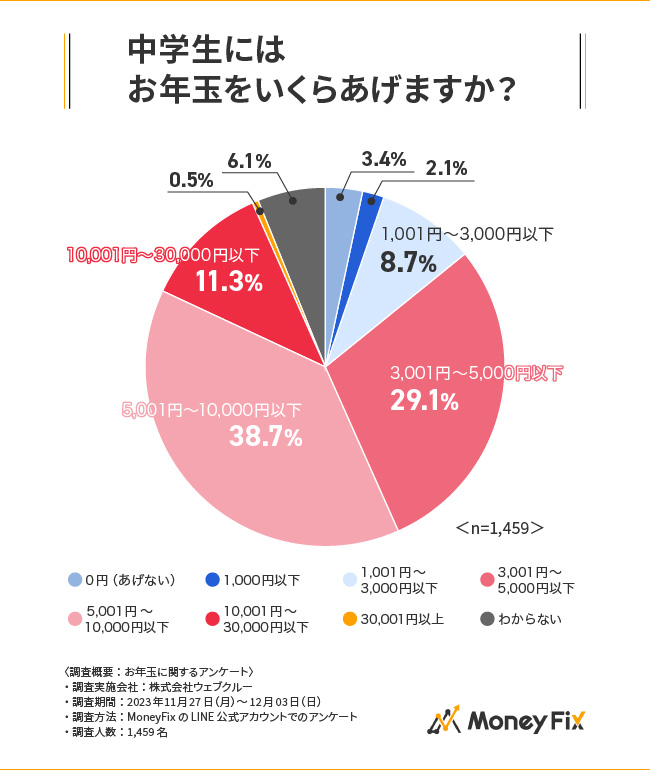

中学生にあげるお年玉は、「5,001円~10,000円以下」(38.7%)が最も多く、「3,001円~5,000円以下」(29.1%)、「10,001円~30,000円以下」(11.3%)と続きます。5,000円以上あげる人が半数以上で、小学生以下よりもあげる金額が高くなっていることがわかります。

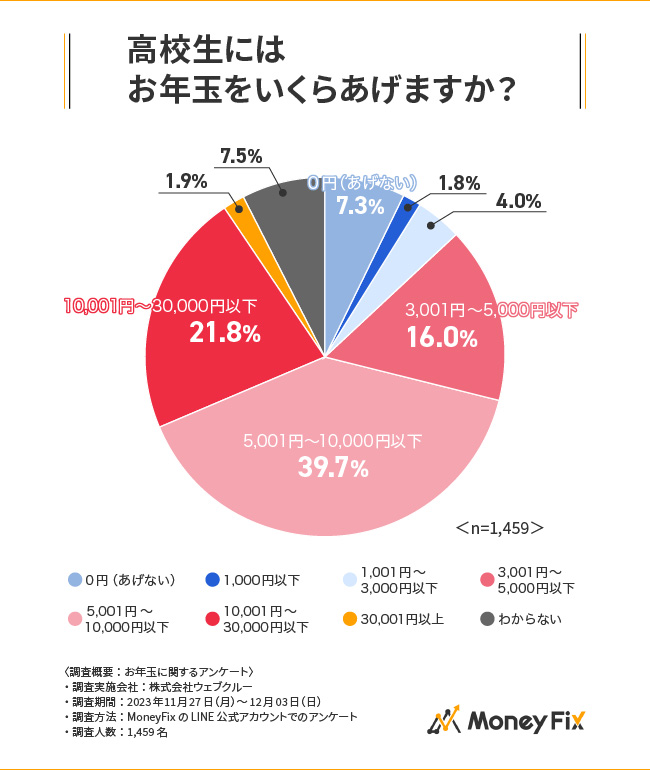

高校生にあげるお年玉は、「5,001円~10,000円以下」(39.7%)が最も多く、次いで「10,001円~30,000円以下」(21.8%)となりました。5,000円以上あげる人の割合は、12.9ポイント上昇し、6割以上になっています。「3,001円~5,000円以下」(16.0%)が減っています。

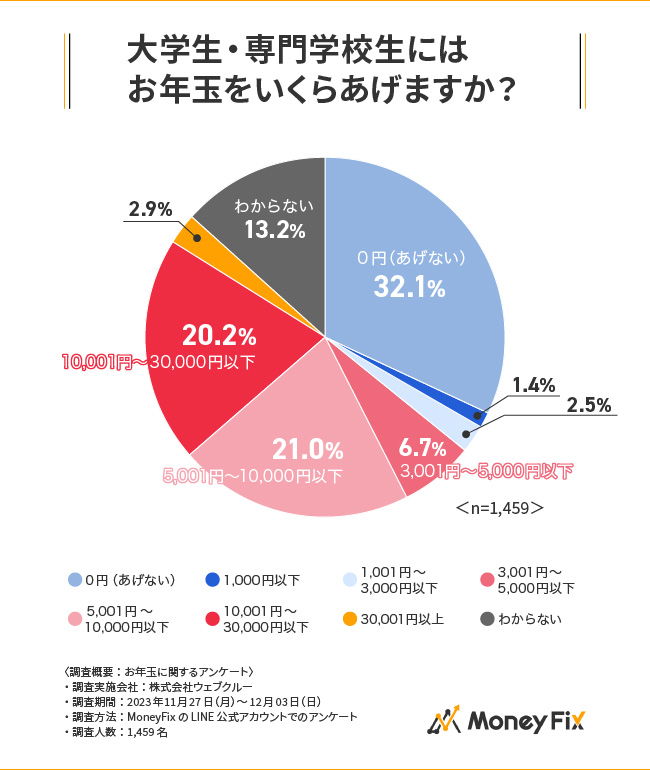

大学生・専門学校生になると、「0円(あげない)」(32.1%)が最も多くなりました。次いで「5,001円~10,000円以下」(21.0%)、「10,001円~30,000円以下」(20.2%)となっています。大学生になると、「あげない」か「5,000円以上」でほぼ二極化していることがわかります。

お年玉はいつから、いつまであげるものなのでしょうか。お年玉を「何歳からあげるか」、そして「何歳まであげるか」について調査した結果を紹介します。

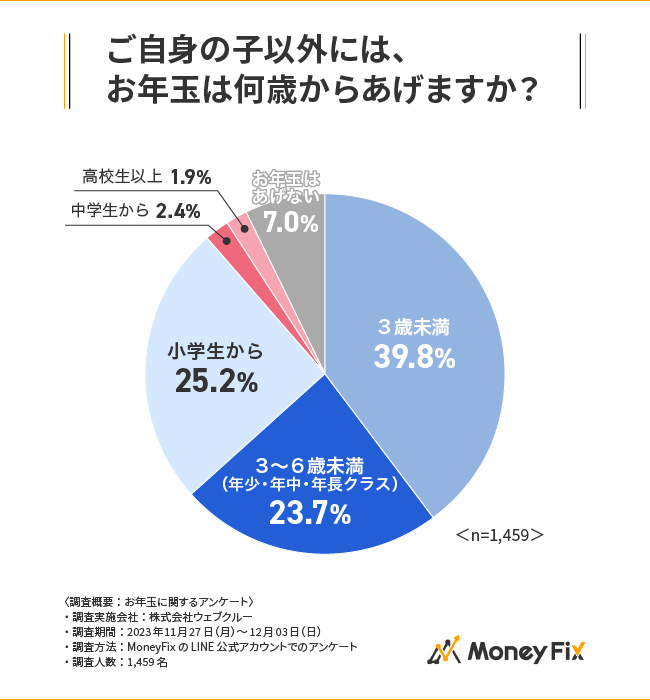

お年玉を何歳からあげるかについては、「3歳未満」(39.8%)が最も多く、「3~6歳」(23.7%)、「小学生から」(25.2%)と続きました。

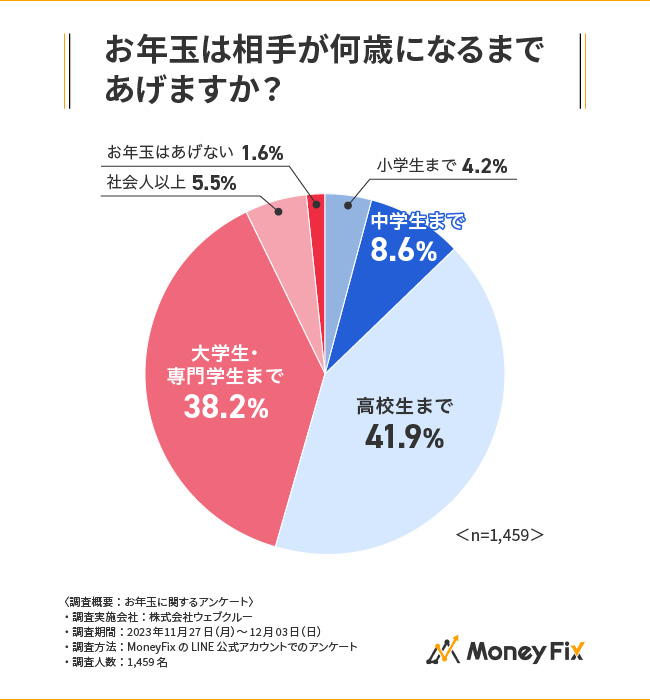

お年玉を何歳まであげるかについては、「高校生まで」(41.9%)が最も多く、次いで「大学・専門学生まで」(38.2%)でした。お年玉は高校生まであげる人と、大学生・専門学生まであげる人でほぼ二極化していることがわかります。

お年玉をあげる相手や、相手によって金額を変えるのかなどについて調査しました。お年玉のあげ方の工夫についても聞いたので、ユニークなものを紹介します。

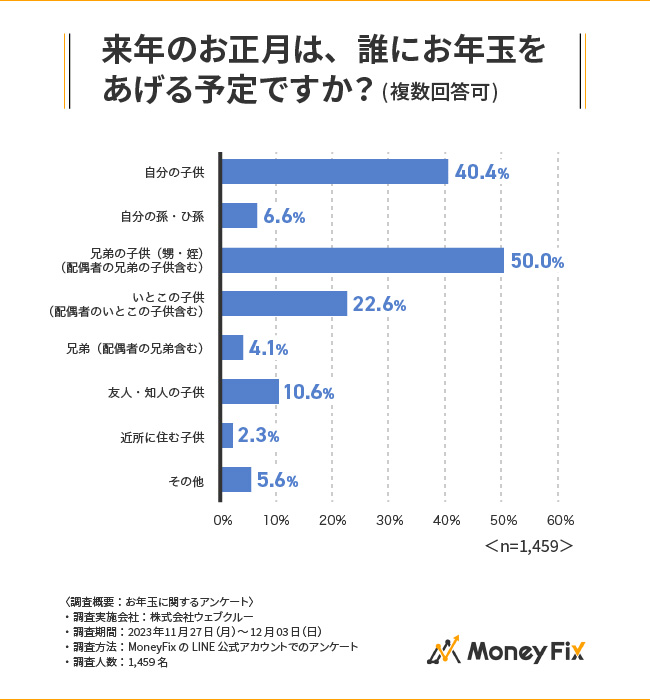

誰にお年玉をあげるのか聞いたところ、「兄弟の子供(甥・姪)」(50%)が最も多く、「自分の子供」(40.4%)、「いとこの子供」(22.6%)と続きました。

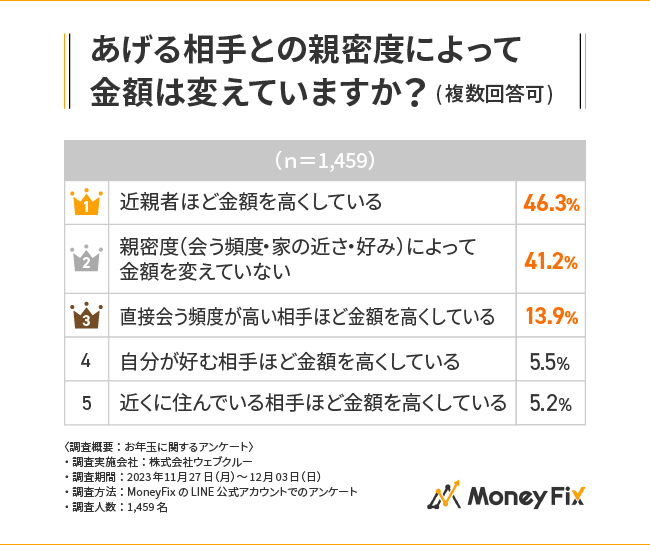

相手との親密度と金額の関係については、「近親者ほど金額を高くしている」(46.3%)が最も多く、「親密度(会う頻度・家の近さ・好み)よって金額を変えていない」(41.2%)、「直接会う頻度が高い相手ほど金額を高くしている」(13.9%)と続きました。

相手によって金額を変える人が多数派ですが、金額を変えないという人も一定数いることがわかります。

「直接会う時にあげるが、会う予定がなければあげない」(60.3%)が多い結果となりました。わざわざ会う機会を設ける人がいるので、「会う」ことにこだわっている人が74.8%いることがわかります。

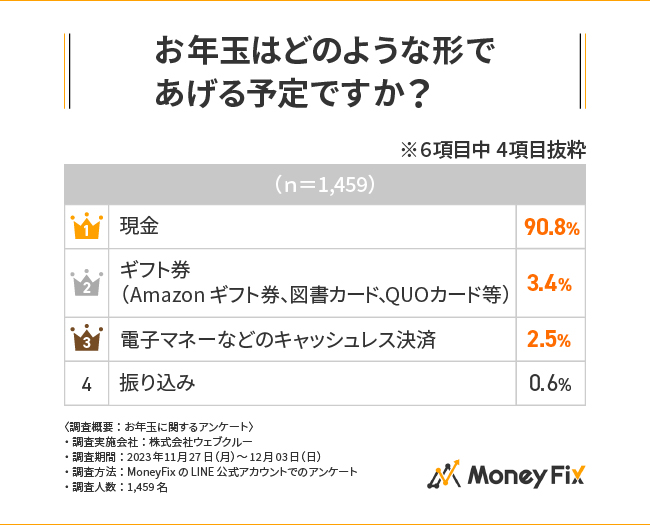

「現金」(90.8%)が多い結果となりました。「電子マネーなどのキャッシュレス決済」(2.5%)はかなり少ないことから、これだけキャッシュレス決済が普及したいまもなお、お年玉は現金であげるのが一般的であることがわかります。

お年玉のあげ方について、特にユニークだったものを紹介します。

・・・など

ゲームのようにしてあげたり、儀式のようにしてあげたりするなど、家庭によってさまざまな工夫をしているようです。「これはよい」と思った渡し方があったら、試してみてはいかがでしょうか。

お年玉が家計の負担になっているかや、お年玉をあげる理由についても調査しました。

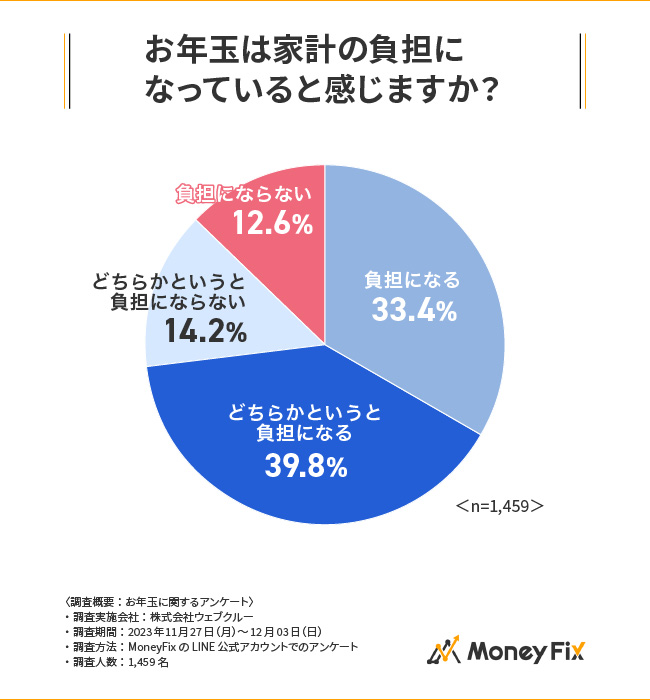

お年玉が家計の負担になっているかについては、「負担になる」(33.4%)、「どちらかというと負担になる」(39.8%)という結果でした。負担を感じている人が7割以上いることがわかります。

お年玉をあげる理由については、「自分が子どものころもらって嬉しかったから」(70.7%)が最も多い結果となりました。お年玉が家計の負担になっている一方で、それでも自分と同じ体験を子どもにもしてほしいと考える人が多いことが伺えます。

ここからは、各社の調査データをもとに、子どもたちがお年玉を何に使うのか、見ていきます。

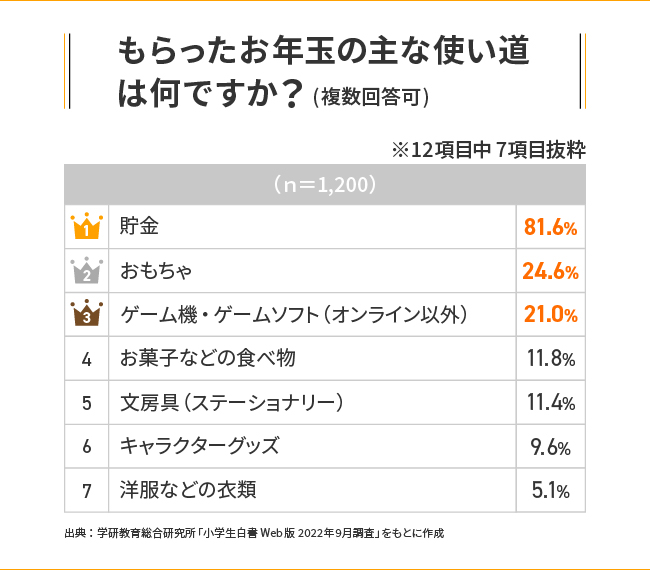

小学生のお年玉の使い道は、「貯金」(81.6%)が最も多く、「おもちゃ」(24.6%)、「ゲーム機・ゲームソフト(オンライン以外)」(21.0%)と続きました。日本は「貯金大国」といわれていますが、子どものころから貯金の傾向が強いことが伺えます。

中学生のお年玉の使い道は、「貯金」(77.2%)が最も多く、「ゲーム機・ゲームソフト・アプリ」(28.9%)、「本・雑誌」(23.2%)と続きました。小学生と比べると、「おもちゃ」がなくなり、「本・雑誌」(23.2%)がランクインしています。

高校生のお年玉の使い道も、「貯金」(71.9%)が最も多い結果となっています。一方で、「洋服や服飾品」(22.3%)、「美容・コスメ」(21.0%)が上位に入っています。

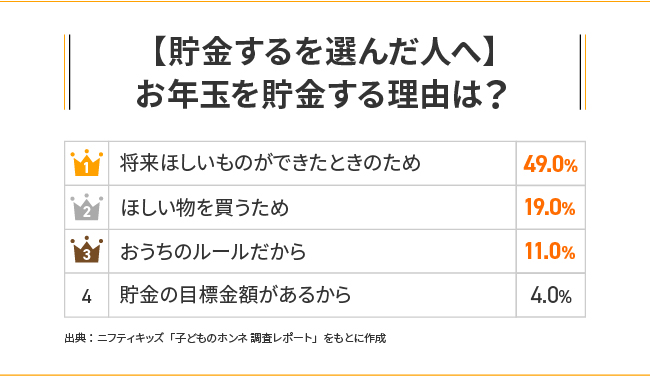

お年玉の使い道については小学生、中学生、高校生のいずれも「貯金」が最も多い結果となっています。お年玉を貯金する理由については、「将来ほしいものができたときのため」(49.0%)が最も多く、約半数に上りました。子どもの頃から貯金をする大切さを理解していることが伺えます。

お金の知識などは、学校教育だけではカバーしにくい領域です。そのため、子どもにお金の勉強をさせる必要性を感じている人もいるのではないでしょうか。子どものお金の勉強については、『お金の勉強はいつからする?小学生からできるおすすめの勉強方法』も参考にしてください。

あげる相手の年代別に、お年玉の金額を調査しました。年代が上がるにつれ、あげる金額も上がっていく傾向があります。また、3歳未満からあげる人が約4割と最も多く、いつまであげるかは高校生までという人と、大学生・専門学校生までという人に分かれました。

自分の子ども以外であげる相手は甥・姪が半数で、直接会わない場合にはあげないという人が多いようです。お年玉が家計の負担になっている実態がある一方で、それでも「自分ももらったから」という理由であげている人が大多数であることがわかりました。

お年玉の相場については、こちらの記事でも詳しく解説されています。あわせてご確認ください。

参考:お年玉の相場はいくら?ポチ袋のマナーは?お年玉の疑問を解決 - TASUKI(タスキ)

キーワードで記事を検索